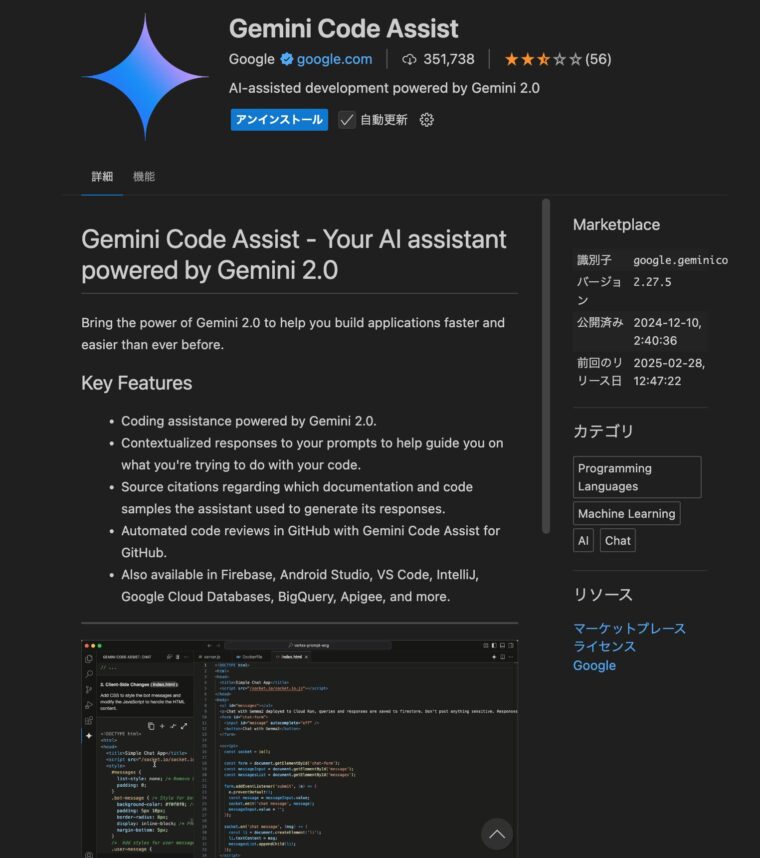

Gemini Code Assist|無料で使えるAIコーディング支援ツールを試す

「Gemini Code Assist」 は、Googleが提供するAIによるコード生成・補完支援ツールです。最大18万回のコード補完まで無料で使える「Gemini Code Assist for individuals」が登場したので早速インストールして使ってみました。本記事では、個人利用者が無料で使えるようになったGemini Code Assistを実際に試した結果ついて詳しく解説します。

Gemini Code Assistとは

Gemini Code Assistは、Googleの最新大規模言語モデル Geminiを基盤としたコードアシスタントです。Geminiは高度な自然言語処理能力を持ち、複雑な指示や曖昧な要求にも対応できる賢さが特徴です。

これまで企業向けのツールとして提供されていましたが、個人開発者向けの「Gemini Code Assist for individuals」が登場し、最大18万件のコード補完を無料で利用可能になりました。18万回あれば個人でコードを書いている人には十分だと思います。

Google Code AssistはGemini 2.0によるコードアシストを行います。制限があるとはいえ、無料で使えるようになったのは驚きです。さっそく使ってみたので、感想などを書きます。

Google Code Assistantのサイトはこちらです

18万回/月というのは、個人でプログラムを書く分には十分です

インストール方法

VS Codeでのインストール方法

Visual Studio Codeの場合、拡張機能のタブから”gemini code assist”を検索すれば表示されます。

あとは、インストールボタンを押せばインストールは完了です(※初めてgoogleからインストールする場合は、「発行元確認」のダイアログが表示されます)。

インストールされると左側のタブに☆のようなマーク(Geminiのマーク)が表示されます。

なお、利用時にはGoogleアカウントでサイインする必要があります。サイインはGeminiのマークをクリックした場所から行うことが可能です。

利用方法

チャットによる利用

チャットウィンドウでは普通に会話が可能です。また、コードで範囲選択して右クリックし、”explain this”をクリックすることで選択した部分のコードの説明を聞くことができます。

また、チャットで聞いて作成してもらったコードを、指定した位置に挿入することも可能です。

このあたりは、他のコード支援ツールと同じ感じです。

Gemini2.0なので賢いとは思いますが、自分が試した限りでは、そこまで他のツールとの差異は感じませんでした。

チャットによるコード生成をガッツリ使う場合は、AIの賢さは重要だと思います。自分の場合は、あまりチャットからの生成を利用しないので、チャットに関してはどれも似たようなものだと感じました。

コード補完

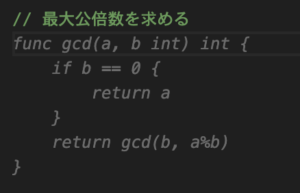

コメントを書いたり、コードを一部書くと補完されるのは同じです。

下記は、コメントに「最大公倍数を求める」と書いた場合の例です。サジェストとして、コードが表示されます(コードはGo言語です)。ここでTabキーを押して確定するとコードが確定します。

コード補完のショートカットについて探しましたが、見つけられませんでした。ただ、Codeiumでよく使っていた部分確定などは同じショートカットでいけたので基本似たショートカットになっていると思われます。

VS Codeのショートカットは、VS Codeの「基本設定」→「キーボードショートカット」で確認可能ですので、確認してみてださい

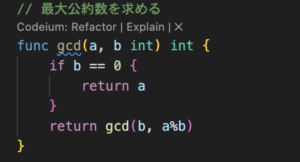

Codeiumとの比較

Geminiの方がワンテンポ遅い気がします。コード補完の場合は、そこまでAIの性能差を感じないのでテンポよくサジェストされるCodeiumの方が良い気がします。ただ、Codeiumはたまにすごく遅いことがあったので、安定感はGeminiの方が高いです。

まとめ

しばらく使っていたので慣れの問題かもしれませんが、Codeiumの方が使いやすい印象でした。特に、関数の上に[Refactor | Explain ..]などのメニューがあるのが便利です。また、コメントがない関数には[Generate GoDocs]ということでコメントを作成してくれる機能などもあります。

正直、コードアシストにそこまで賢さを求めていない(for文なので定型についてアシストしてくれて、コード入力が減れば良い)という感じなので、Gemini Code AssistでもCodeiumでもどちらでも良いかなというのが正直な感想です。

とはいえ、いろんな選択肢が増えるのは嬉しいです。特に個人でちょっとプログラムをするだけの場合、有料のサービスは躊躇してしまいます(仕事でガッツリ使うなら有料サービスを使いますが、趣味の範囲では悩ましいです)。とりあえず、無料枠のあるサービスが増えるのは嬉しいです。